Abitare la vecchiaia

Se c’è un aspetto che la pandemia attuale evidenzia fino a farci bruciare gli occhi e il cuore è quello delle risposte insostenibili e per molti versi crudeli, che le nostre società stanno dando al tema dell’invecchiamento della popolazione.

E se è vero che in questo momento alcune case si rivelano non idonee a consentire la vita agevole sotto lo stesso tetto di persone che nella stessa famiglia hanno esigenze diverse ( per esempio il lavoro agile dei genitori e la scuola online dei figli), è altrettanto vero che molte case sono abitate da solitudini ancora più devastanti.

Non va bene. Così non funziona

Abbiamo costruito città adatte a chi è forte e produttivo, a chi ha buone gambe per camminare in fretta e spostarsi continuamente, a chi ha buone orecchie per sentire le voci nel frastuono dei rumori di fondo, buona salute per respirare l’umidità inquinata.

Per chi non possiede questi requisiti le città che abbiamo costruito diventano inospitali, faticose, ingrate, inaccessibili.......

Abbiamo messo in piedi un sistema sociale in cui chi è forte ha sempre meno tempo per curarsi di chi non lo è. In cui anche il cosiddetto ‘tempo libero’ risponde a logiche e ritmi di consumo forzato. E infatti è proprio l’estate, il vuoto ferragostano delle città roventi che aumenta la solitudine dei vecchi e i loro problemi.

Non c’è tempo libero per loro.

Non va bene. Così non funziona

Abbiamo aderito a un modello sociale che idolatra i corpi forti, giovani, levigati, agili e scattanti: i corpi deboli, segnati, imperfetti, sono soggetti a un daspo collettivo, rimossi, occultati da creme e lifting.

Li mandiamo, i vecchi, ad abitare entro spazi dedicati. Li separiamo.

È uno zoning anagrafico , una ‘funzione’ in più nella città specializzata che abbiamo costruito, quella delle case per il ‘riposo’ (sic).

La vecchiaia diventa sinonimo di malattia.

La strage dei nonni a cui stiamo assistendo in questi giorni di coronavirus ci costringe a guardarci allo specchio e a vedere senza filtri la crudeltà del fine viaggio che ci siamo preparati.

Abitare la vecchiaia è un tema complicatissimo che contiene e dà senso a tutti gli altri: nel progetto della città è un tema che comprende aspetti riferiti all’hardware (la forma degli spazi, le loro relazioni) e forse ancora di più al software ( gli usi, le funzioni e l’organizzazione, le reti , i sistemi di welfare..).

Di certo la base filosofica , il senso e le finalità dell’abitare, si addensano in questo tema più che in qualsiasi altro.

E forse la parola che ci consente di cominciare da capo e rimettere in discussione la città che abbiamo costruito è ‘distanza’: tra persone, tra corpi, tra servizi, tra linguaggi, tra esigenze, tra fasi della vita, tra differenze, tra apparenza e sostanza.

E paradossalmente in un momento come questo in cui la distanza e la separazione dei corpi sono strumenti di salvezza, penso sempre di più che la città debba essere ‘corta’, vicina, comunitaria, mischiata, intergenerazionale, non specialistica e non separata in compartimenti.

E penso che dovremmo cambiare la città con l’obiettivo di rendere possibile che i vecchi abitino insieme agli altri, senza essere considerati corpi da separare.

Sono certa che perseguendo questo obiettivo staremmo tutti meglio.

Tutti.

L’immagine è di me che fotografo una fotografia di Maurizio Buscarino che ho appeso alla parete del mio soggiorno.

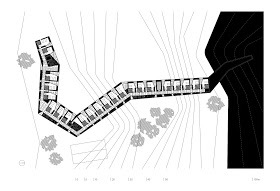

Le altre immagini sono di una residenza per anziani disegnata da Aires Mateus Arquitectos: una splendida architettura, ma , ancora di più, l’esperienza del coronavirus mi ha convinto che l’architettura,anche nei suoi migliori esempi, da sola non basta.